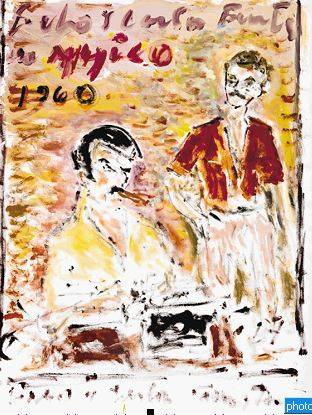

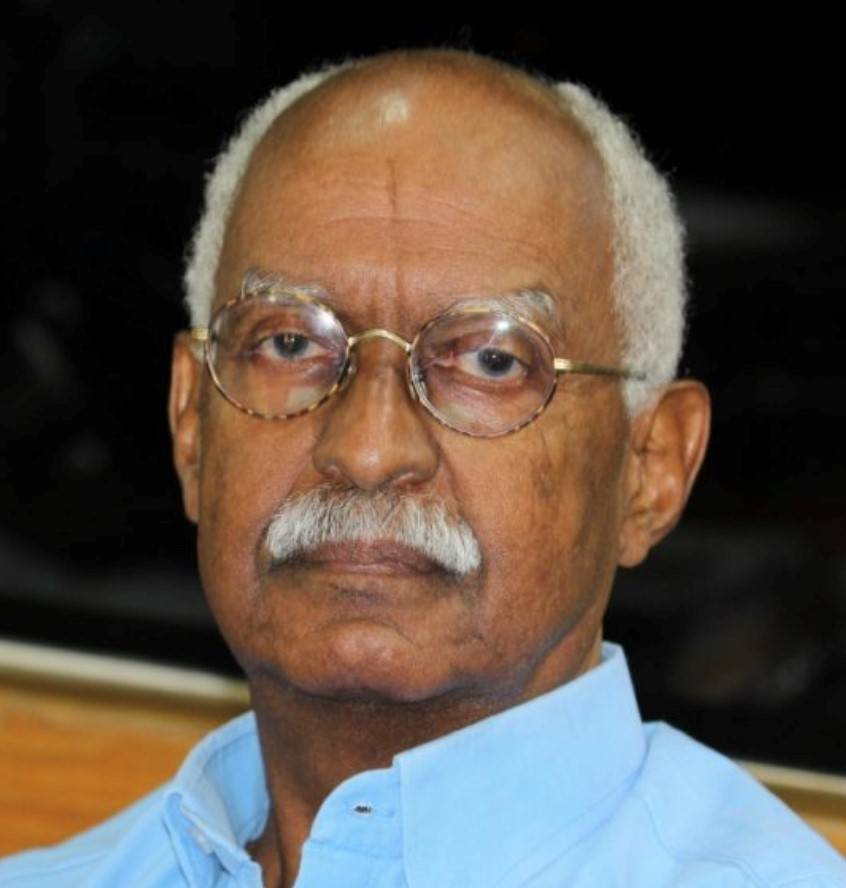

El sombrero de paja de José Cestero parece resguardarlo de algún particular rasgo físico. De lejos se le identifica como un bohemio empedernido. Y, sobredimensionado, camina en un lugar imaginario llamado Macondo.

Sí, ese mismo Macondo vive bajo las teclas amuralladas de Cien años de soledad, el que pernota, a través de sus manos, con una puesta en escena memorable, articulado en un serial de dibujos que enaltece la alegoría a lo fantástico desenredando la vida en la mente de muchos en la que se subraya la trascendencia de una novela que rompió estandartes.

Con el color de aguas limpias, claras, blancas, de ríos en su fluir y que desembocan en cascadas sobre rocas encalladas, con la tierra morena y fértil, con la verde arbolada, con el naranja rojizo, que se avista en sus atardeceres de ocaso, con casas de barro, con el amarillo tenue del día, que baja en columnas agrietadas de ese cielo trillado, con el azul en tardes de hojarascas y el ocre en el derramar transitorio de las gentes que vienen, van y apenas reconocemos por esos trazos precisos e impresionistas, es en José Cestero la más sublime ofrenda a un Gabriel García Márquez recordado en nuestros días como un narrador inmortal.

Cestero, desde la óptica creativa, diluida en la prosa de Cien años de soledad, intuye en los personajes de la pieza, a agradables fantasmas que merodean, de forma transitoria, una Edad de Piedra, una Edad Media y luego, la Edad Moderna, que comienza con los primeros 2 hallazgos, inventos de lo que se supone, entendemos como el nuevo renacer de generaciones.

En ese conclave del suponer, la luz brillante de un día cualquiera, derramada en su silueta de sencilla anatomía, acurruca en mejor posición su espeso bigote al momento de inclinarse hacia el papel en blanco y empezar a dilucidar a Aureliano Buendía, a Úrsula Iguarán, a José Arcadio, a Melquíades, a Rebeca, a Remedios, La bella, a Amaranta en el tejer y destejer de su vida y muerte, a Gabriel García Márquez y tantos que pronto harán, desde su espacio gráfico, un planeta de visiones y aconteceres simultáneo a Macondo.

Imbuido en esos afanes, su piel tostada, parda, como el nacimiento del azúcar en los molinos de caña, abraza los fulgores del candente clima en medio de un lugar ancho arriba, plano abajo que, en algunos momentos, marchó en reversa, donde cohabitaron las primeras señales de vida hacia un nuevo mundo cercano al de García Márquez en su Cien años de soledad. Es esta la ciudad soñada por sus ojos enigmáticos, un pliegue simultáneo de personas, hechos, acciones y accidentes quejumbrosos, pero alegórico a esto, el Santo Domingo absoluto bulle airoso, el que también vemos tras el portal inventivo.

Aunque habita, en el subconsciente, un lugar y varios lugares legendarios, donde nos muestra las interioridades vestidas de colores pasteles. Allí, se oculta la verdadera esencia del artista, que nace y termina succionando, segundo a segundo, la brillantez de su genio en la morfología compuesta por un solo espacio multiplicado en varios otros. Entonces, La Zona Colonial de Santo Domingo, capital de capitales es el sitio que más ama y ha amado Cestero, porque lo conoce a pulgada, a centímetro.

Así como conoce a Macondo, advierte, a nivel de estructura, de simbología arquitectónica, a la antigua isla descubierta como si de su vientre habría salido. Más allá de una arbitraria imposición, José Cestero vislumbra el caminar pausado de jóvenes y de ancianos.

Vislumbra el silbido de pájaros cuando se sienta en un recodo del parque Colón y la lluvia sabia de mayo acaricia las pieles tersas de vírgenes floridas cerca de árboles enraizados en el asfalto. Vislumbra el sonar de bocinas de un tránsito vehicular feroz, pero también, Cestero vislumbra los portones de las iglesias y catedrales que también sirvieron como pilares de inspiración a un conjunto de incipientes magos, alquimistas de la belleza y de la forma, en ese vislumbrar, quedó grabado, a través de sus frescos, un trozo de nuestra historia para que reconozcamos a la República Dominicana, rincón que se sobrepone a la enjuta denominación de isla del Caribe.

Así, venduteros ambulantes ofertando, vitrinas cargadas de bisuterías, piedras de ámbar y espejillos resplandecientes esperando a algún comprador, confiterías, orfebrerías en pleno ejercicio del quehacer es donde, además, se simplifica la vida en cada uno de sus emblemáticos cuadros que, a la hora de salir airosos ante la opinión del mundo, se muestran con una sensibilidad, ingenuidad y candidez, que es imposible ignorar apreciarlos.

José Cestero, el hombre de ojos redondos, expresivos, curiosos. Cestero, el poeta del dibujo impenetrable. Cestero, el artista plástico errante en la zona Colonial, de las circunstancias que surcaron con su respirar vidas humanas y de objetos, y de los más insólitos recuerdos manoseados en la superficie del presente a través de la tinta, acuarela, del óleo, es un lápiz viajero en el túnel del tiempo.

Y llegó hasta él, un pincel de brocha fina que lo hizo partícipe de la vida en construcción de seres que danzan en medio de una nada absoluta, cuyo pulso fraguó un sinnúmero de entidades que en sus telas se hicieron perennes. Perenes con los dominicos, perenes con el almirante Colón y su grupo de 4 acompañantes, perennes con los reyes monarcas y de esos nativos combatientes. Perennes con la bazuca y el cañón, perennes con el sermón de adviento, con embarcaciones cargadas de melancolías y sus velas en asta, y perenne con una cultura aborigen en total desaparición.

Es ese Cestero que canta, declama al amor terruño en sus lienzos en medio de mesas de tragos y tasas de café, el mismo que con pasos acelerados arribó a Macondo con su musa cargada de almas de una potente luz, quien no quiso ropajes de seda antes de preferir el lino o el algodón.

Es el mismo Cestero de calles y callejas empedradas, que más tarde se resistió a vivir dentro de las altas metrópolis.

Es Cestero fiel a un espacio circular que, a sus ojos, permanece intacto dentro de los embates de lo inmediato, de lo superficial y de los nuevos críos, hijos capitalinos, herederos de una vieja ciudad que agoniza enlazada a un vertiginoso desarrollo impulsado por la globalidad.