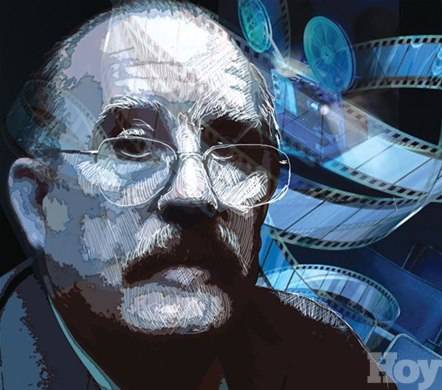

Varios amigos y familiares me hicieron llegar la triste y, para mí, inesperada noticia de la muerte de Arturo Rodríguez Fernández. No quiero dejar pasar más días sin escribir unas líneas para rendirle homenaje a quien, sin duda alguna, ha sido el principal promotor del cine de calidad en la República Dominicana y uno de los amantes más apasionados del séptimo arte que he tenido la dicha de conocer.

Mi amistad con Arturo viene de lejos. En los años setenta compartí con él informalmente en diversas actividades sociales y recuerdo que, a fines de ese decenio, le pedí que nos juntáramos en el que entonces era un muy tranquilo parque del Mirador, para leerle, sentados sobre la grama y a la sombra de un árbol, el manuscrito del que iba a ser el primer libro publicado de mi hermano, León David.

Sin embargo, nuestra amistad iba a afianzarse a mediados del ochenta, cuando me inscribí en el Cine-Club Lumière que él dirigía en la sala del mismo nombre, ubicada en la Avenida Independencia. Todos los sábados por la mañana, los cinéfilos capitaleños nos reuníamos en ese mágico recinto para ver, en pantalla grande y en pre-estreno, las películas que Arturo consideraba como las mejores de las que habían llegado a las casas distribuidoras de Santo Domingo. Aunque este formato no le permitía garantizar la calidad de las cintas proyectadas, los cine-foros que se hacían al final de las mismas servían para señalar los logros técnicos y/o las debilidades de los filmes presentados y generar interesantes intercambios entre el erudito animador y los aficionados de todas edades que se congregaban allí para aprender algo nuevo sobre el lenguaje cinematográfico.

En par de ocasiones en que tuvo que ausentarse, Arturo me pidió que me encargara de los cine-foros de manera a mantener intacto el ritual sabatino y fue para mí un honor tomar el lugar de este hombre que, con su memoria paquiderma, era una verdadera enciclopedia viva sobre todo lo que tenía que ver con el séptimo arte.

Posteriormente, el cine-club iba a adquirir una vida fuera del local de la Independencia, con animadas reuniones en los hogares de diversos miembros, en las que se degustaban las ricas picaderas traídas por los participantes y donde se discutía con entusiasmo sobre lo mejor y lo peor que había llegado a las salas capitaleñas. Recuerdo, en particular, uno de esos encuentros en el que, sentados todos en el piso, alrededor de una vela (en una época de frecuentes apagones), nos reíamos a carcajadas escuchando las insólitas experiencias y jocosas anécdotas de algunos de los miembros de este grupo de fiebruses de la pantalla grande.

Cuando me mudé a Canadá con mi familia, a fines de los ochenta (una decisión que no fue nunca del agrado de Arturo), una de las despedidas de las que guardo más cálidos recuerdos, fue precisamente la del grupo de amigos del Cine-Club en la acogedora casa de Ana María Mella Vda. Hernández.

En mis visitas regulares a Santo Domingo, nunca dejé de contactar a Arturo y, cada vez que su recargado horario se lo permitía, nos reuníamos en algún restaurante o café para hablar, como es lógico, de cine Fue en una de esas ocasiones que le pregunté si podía recomendarme un buen festival de Cine Latinoamericano ya que me interesaba ofrecer un seminario sobre el tema en la Universidad donde he trabajado desde mi llegada a este país. Una simple llamada telefónica de Arturo bastó para que la directora del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España, me invitara, con todos los gastos de estadía pagos, a la edición de 1990.

Allí tuve la suerte y privilegio de conocer a quien es, desde esa época, uno de mis más queridos amigos: el talentosísimo director de cine cubano Fernando Pérez, quien había sido invitado al evento con su más reciente largometraje, Hello Hemigway. También me tocó servirle de intérprete (las películas no estaban subtituladas) al entonces director del Festival Internacional de Cine de Friburgo, Suiza, y de ahí iba a surgir una amistad que continúa hasta la fecha y que me ha mantenido estrechamente vinculada a ese prestigioso evento cinematográfico. Y todo esto se lo debo a una sola persona, a mi amigo Arturo Rodríguez Fernández, con quien siempre he podido contar y cuya gran generosidad y espíritu colegial me abrieron puertas que han contribuido significativamente a mi crecimiento como estudiosa del cine y como ser humano.

Todos los que lo conocieron saben que Arturo era amante de la polémica. No es de sorprender entonces que, cada vez que lo veía, éste tomara particular gusto en darme cuerda, burlándose de mis ideas feministas que, a su juicio, distorsionaban mis análisis y de mi predilección por un cine estilísticamente no convencional. A los que no nos conocían, nuestras acaloradas conversaciones podían parecerles peleas. Pero nosotros sabíamos que, detrás de nuestros fogosos intercambios, había una pasión común que nos unía y un incuestionable respeto mutuo. De ahí que me invitara a ser jurado en la segunda edición de esa Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo que se ha convertido en la principal celebración del cine de calidad de la isla.

La última vez que lo vi, durante la Feria del Libro del 2008, el choque de opiniones estuvo una vez más presente pero, como siempre, nuestra amistad permaneció inalterable.

Con la muerte de Arturo, el cine de la República Dominicana ha perdido a uno de sus principales motores y al más apasionado y conocedor de sus amantes. Esperamos que las semillas que sembró a lo largo de más de cuatro décadas de amor y dedicación incondicionales al séptimo arte, seguirán dando frutos en su honor y memoria.