En los ochenta, las librerías eran todavía el lugar por excelencia para comprar un libro. Es más, esa frase no tenía sentido entonces, era prácticamente la única forma de comprar un libro. Ni Amazon, ni supermercados, el libro reinaba en las librerías.

En ese entonces no se leía más que ahora, debe decirse. Sin embargo, la librería existía, porque para estudiar, leer por placer, tener libros de referencia o por el mero fetiche de poseerlo, había que tener un libro físico, y este, se encontraba por demás, en la librería.

En la ciudad de Santo Domingo no había muchas librerías. Más que ahora, sí, pero no eran muchas. Abundaban las que eran librerías y papelerías, que casi siempre se especializaban en proveer el libro escolar (o universitario) y que su razón de ser lo era llenar la mochila del escolar, incluso con los cuadernos, lápices y libros de literatura…solo si estaban en las exigencias del programa escolar. Así, libros como El Quijote, La Celestina, o Cosas Añejas, Enriquillo… todos, en versiones pirateadas para hacerlos más baratos, o en sus versiones resumidas, para que el párvulo pudiera cumplir con las tareas, sin la maduración de la lectura.

En las librerías prestigiosas había todo tipo de libros, incluso colecciones costosas que podían durar años en venderse, como las colecciones en piel de las obras completas de Federico García Lorca, o la recopilación de las Obras Completas en doce tomos de José Ortega y Gasset muy popular entre los intelectuales de la época. Best sellers, libros raros, académicos, especializados, de bolsillo, de adornar bibliotecas, libros diversos. En aquel entonces, las librerías tenían olor a libro sin abrir, gozaban de cierta magia e incluso de alguna solemnidad, quizá porque las bibliotecas públicas abundaban aún menos, y carecían aún más de la dignidad que la librería todavía posee.

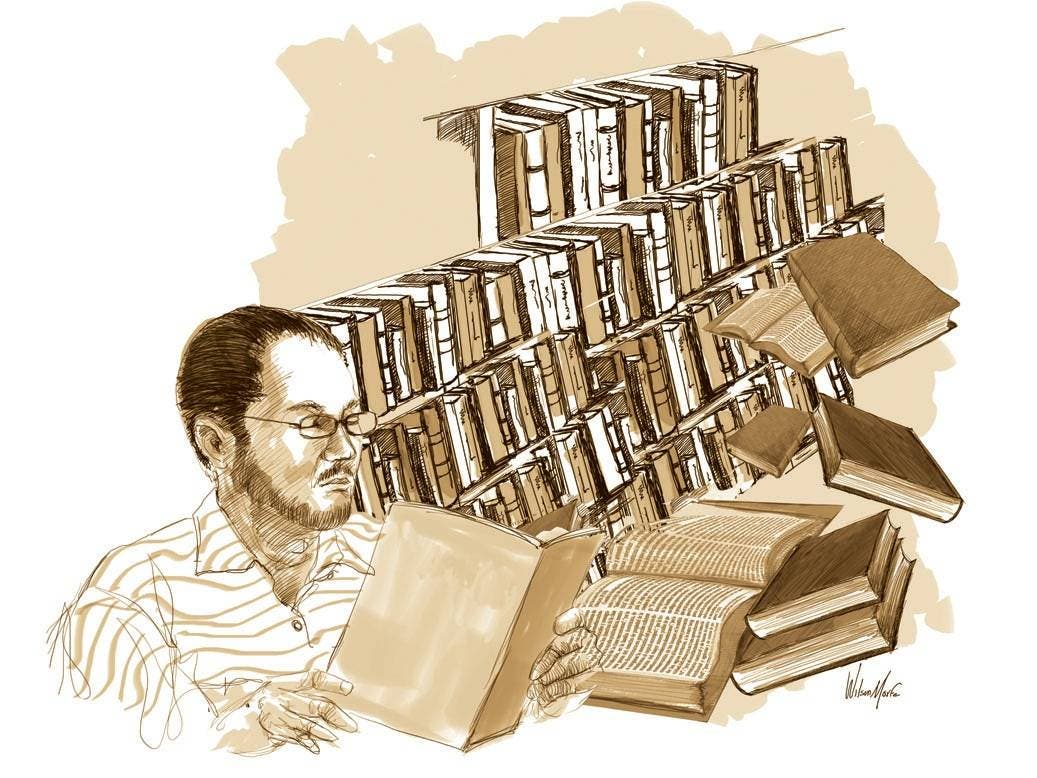

Junto con las librerías venían, obvio, los libros, pero en ocasiones también con: ¡El librero! Ese personaje que en librerías como Mateca, Blasco, Herrera, La Trinitaria, Librería Nueva Época…se escondían entre facturas (nunca fue tan fácil el negocio del libro en nuestro país) y libros. Ese personaje casi siempre con lentes, maduro o incluso viejo, callado, casi tímido, y que no presumía de poseer erudición, pero…pero, ¡pero! Conocía hasta el más mínimo detalle de los libros de su libraría, desde la simple posición física: “Entre Séneca y Aristóteles están los Diálogos de Platón”, hasta el contenido: “eso está en la Historia de la Filosofía de Julián Marías…”.

Ese personaje cuya misión no era crítica, era una especie de sommelier del conocimiento, en tanto no presumía, ni juzgaba o aleccionaba, sino que entendía gusto y necesidad del cliente. Llenaba, no porque lo quisiera él, ese espacio de la muy ausente (más que ahora) crítica literaria, pero de una forma suave, elegante, sin adjetivos. No salvaba ni condenaba un libro, después de todo era su objetivo venderlos todos. Sin embargo, su opinión era valiosa, profesional seria y muy útil para el lector ávido. Es una lástima que, con la decadencia de las librerías, también hayamos perdido al librero, que ha muerto de modernidad.