MIGUEL D. MENA

Espacio sagrado, significativo socialmente, acumulador simbólico, nudo en el que todos nos atamos, lugar en el que la comunidad se siente en estado de habitación. Están son algunas de las definiciones que encuadra el concepto latino de genius loci.

Al reconsiderar esas preguntas que al final tendrán como corolario un «esto es Madrid, o Berlín o París», uno regresa a la Isla y entonces advertirá: ¿y Santo Domingo?

Es hora de superar las quejas por no tener un Alejo Carpentier o un Luis Rafael Sánchez o de seguir insistiendo en que esta ciudad es, o el sólo conjunto de sus edificaciones, o el cúmulo de sujetos, clases, consumidores, por aquí y por allá.

Es tiempo de enfrentarnos a un espacio cada vez más desmedido y menos nuestro, pero el único donde podremos estar. El concepto de aura en Walter Benjamín, de habitación en Martin Heidegger y de dialogicidad en Martin Buber nos podrían ayudar a pensar ese difícil mosaico de rostros.

Son muchísimas las opciones para asumir esta empresa y cada una de ellas siempre será relativa. La palabra dicha sobre Santo Domingo siempre será la del sujeto que habla. Su eficacia, la de la convicción o la capacidad de generar otras y nuevas sensibilidades. El gran reto: asumirnos en nuestras propias palabras, definir un espacio el que nos corresponde, como a todo sujeto social-, y entonces decir.

En sus quinientos años de existencia, el pensamiento sobre Santo Domingo ha tenido mucho de teológico. Se ha movido entre los paradigmas cristianos de consumación y pérdida.

Surgimos en una cultura de la violencia y de orden. Nicolás de Ovando racionalizó la colonización y al mismo tiempo asentó los principios del urbanismo colonial.

Santo Domingo surgió de espaldas a una realidad geográfica y de frente a un viejo sueño de orden imperial.

Los siglos de miseria colonial los XVII y XVIII- trajeron consigo una socialización compulsiva de y en la pobreza.

Mientras tanto, del lado occidental de la Isla surgía una colonia esclavista, rica y consistente, de la que fuimos suplidores ganaderos y de vez en cuando, consumidores al por menor.

La revolución haitiana nos resituó en el mapa de las contradicciones inter-imperiales. De pronto España se recordó de su vieja colonia y he ahí el tratado de Basilea, en 1795.

Lo que aconteció luego es historia más conocida: guerras, revoluciones, batallas.

Quien más habría de sufrir y expresarse en tales circunstancias fue la institución más estable y significativa de la Colonia: la Iglesia católica.

Al contemplar los templos de Boyá y de los jesuitas en la Calle Las Damas actual Panteón Nacional-, uno se pregunta cómo fue posible que en medio de aquella sociedad empobrecida la iglesia siguiese invirtiendo en edificaciones eclesiásticas.

Y aquí volvemos a una de las claves del genius loci de Santo Domingo: lo sagrado.

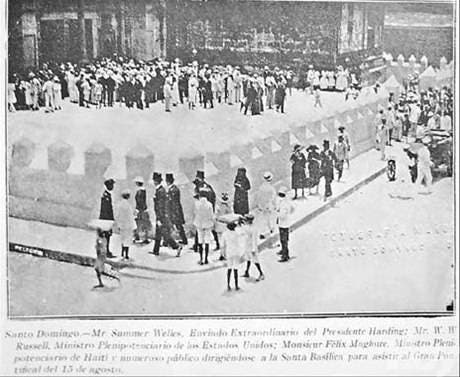

Cuando se contempla el mapa de Santo Domingo hasta principios del siglo XX, se aprecia una ciudad con menos de dos kilómetros de largo y un conjunto de edificaciones eclesiásticas en cierta medida desproporcional a la cantidad de sus habitantes.

No crecía la ciudad más de tres cuadras y entonces se daba la necesidad de erigir un templo o un convento que marcase los límites. En la parte norte, por ejemplo, San Francisco, Las Mercedes y San Lázaro. En el sur, los dominicos y la tercera Orden, Regina y El Carmen.

Esta Ciudad Colonial quedó atrás en 1930. La naturaleza y el nuevo orden político se encargaron de reformar los nuevos principios de ciudadanía. El ciclón de San Zenón operó como una gran ventisca que higienizó, borró y permitió implicarse en el mito de salvación.

Trujillo fue él, pero sobre todo, fueron los otros: los que le pusieron en bandeja de plata sus conocimientos, experiencias y proyectos. Estaban los jóvenes ambiciosos como Tomás Hernández Franco y Joaquín Balaguer, pero también los experimentados políticos y comerciantes, como Mario Fermín Cabral. A los dos primeros le debemos una gran labor teórica en torno al régimen, mientras que al segundo la iniciativa en 1936 de cambiar el nombre de Santo Domingo por Ciudad Trujillo. Durante la Era se produjo una epifanía dictatorial.

Santo Domingo existió para la literatura a partir de los años 60, gracias a René del Risco Bermúdez.

Antes de esos años de lucha, sangre y sueños, nuestra ciudad no disponía de un elemento esencial a la hora de precisar el genius loci del espacio urbano: el de habitación.

Salvo casos episódicos, como el de Ramón Marreo Aristy y «Balsié» donde unos campesinos casi son atropellados en la Calle El Conde- o el de Juan Sánchez Lamouth, para quien su «aldea» era un Santo Domingo condensado y marginal al oficial, esta ciudad no tenía letras consistentes. Tampoco pintura, ni canciones, sólo algunas fotografías comerciales.

Ciudad que no mira al mar ni se mira a sí misma, el espacio de la novelística ha privilegiado lo cerrado, cuando no lo perdido.

Entrados ya al siglo XXI, Santo Domingo es metrópoli para-primer-mundista. Los que al final la han asumido, han dado los primeros pasos desde lo más significativo: lo lúdico, el paseo, la amistad, la comunidad.

Como en esta ciudad hay muchas ciudades y de alguna manera todos estamos en el mismo barco, hay muchas imágenes de Santo Domingo tratando de imponerse. Por un lado, los nostálgicos del trujillato. Por el otro, los que se zafan del aura dictatorial, sus morbos, sus invalideces. Estos son los del Santo Domingo subterráneo, los que prefiero, donde me siento mejor.